Евгений Музалевский: «Я не воспринимаю выставку как что-то конечное. Для меня это скорее метаболизм»

Евгений Музалевский. «Заглавная тема». 2025. Галерея Аlina Pinsky (2025). Фото: Алексей Народицкий

Об источниках вдохновения, творческих экспериментах и своей персональной выставке в Alina Pinsky Gallery рассказал один из наиболее ярких молодых российских художников — Евгений Музалевский

Ваша персональная выставка Muzalevsky, которая проходит в галерее Аlina Pinsky, стала срезом творчества за последние три года. Чем для вас является выставка?

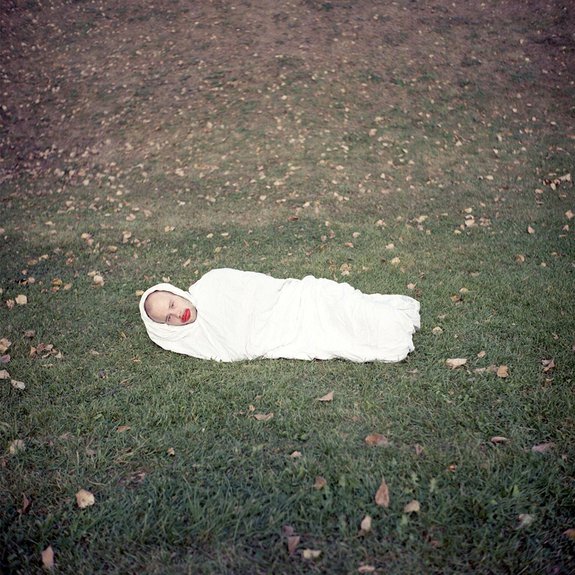

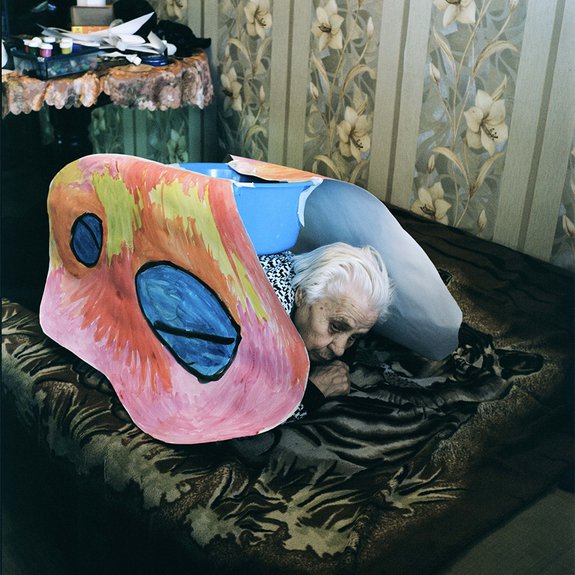

Я не воспринимаю выставку как что-то конечное, для меня это скорее метаболизм. Основную часть этих картин я сделал с января по март 2025 года. Часть из них будет представлена в новом пространстве Alina Pinsky в Париже. Я не держу себя в пределах серий, иначе мне было бы очень скучно. Очень многое и без меня склонно к классификации, сортировке. Я недавно обнаружил интересную пару – автопортрет, где я похож на младенца, и фотографию, сделанную мною недавно, где моя бабушка становится «бабочкой-тазом»… Как писал Александр Введенский в своем стихотворении «Мне жалко, что я не зверь», «Мне страшно что я при взгляде на две одинаковые вещи не замечаю что они различны, что каждая живет однажды. Мне страшно что я при взгляде на две одинаковые вещи не вижу что они усердно стараются быть похожими».

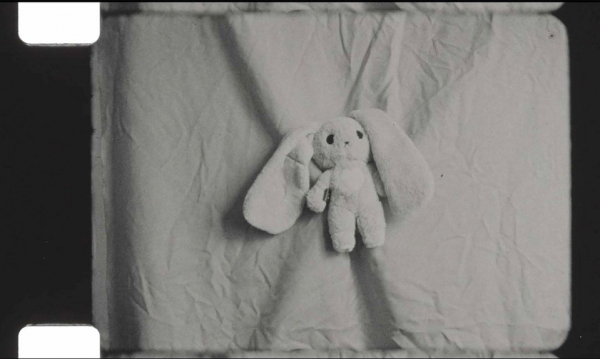

Автопортрет. Фотография. 2017. Фото: Аlina Pinsky Gallery Без названия. Фотография. 2025. Фото: Аlina Pinsky Gallery

После отказа от цвета в 2022 году вы снова вернулись к нему сейчас. Что вас к этому подтолкнуло?

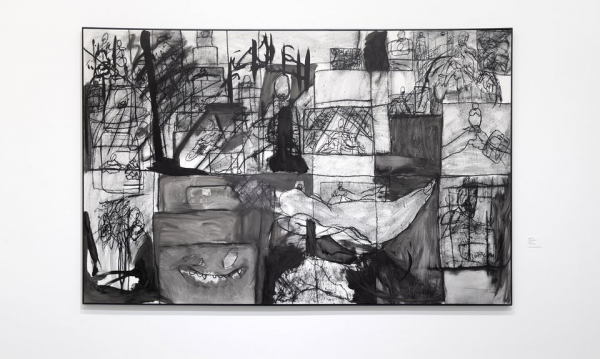

Когда в 2022 году я работал над черно-белыми картинами, я воспринимал это как новую методологию — стратегию отказа от цвета в попытке создать пространство, которое могло бы релевантно отвечать ощущениям сегодняшнего дня. В процессе создания работ, напоминающих клетки, порталы, витражи, незаметно изменилась и моя ДНК — я стал мыслить по-другому, и найти способ вернуться обратно оказалось трудно. Возвращение к цвету происходило постепенно.

Как именно?

В Санкт-Петербурге с июня по сентябрь 2023 года я писал крупноформатные картины, составленные из двух частей (диптихи). Я специально нарезал холст, чтобы формально было похоже на разворот дневника, при этом некоторые нижние части картин опускал, делая их больше, чтобы нарушить склейку при оформлении на подрамник. В этих работах вновь появляются цвета, множество оттенков, но теперь они не яркие и интенсивные, как раньше, а более приглушенные и меланхоличные.

Евгений Музалевский на фоне своих работ. Персональная выставка «Монохром, с мамой за спиной» в МАММ (2024). Фото: Аlina Pinsky Gallery Евгений Музалевский на фоне своих работ. Персональная выставка «Монохром, с мамой за спиной» в МАММ (2024). Фото: Аlina Pinsky Gallery Евгений Музалевский. «Дураки». 2022. Персональная выставка «Монохром, с мамой за спиной» в МАММ (2024). Фото: Аlina Pinsky Gallery Евгений Музалевский. «Подкидыш инокиня». 2022. Персональная выставка «Монохром, с мамой за спиной» в МАММ (2024). Фото: Аlina Pinsky Gallery

Что вас вдохновляло?

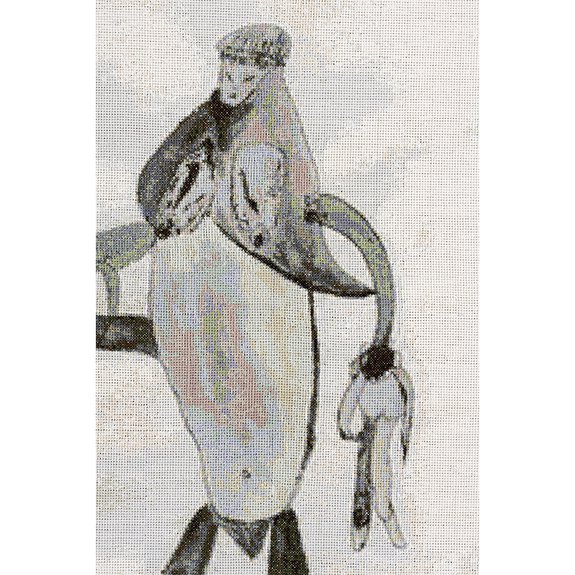

Я работал над этим проектом в нескольких странах, в том числе в Испании и Германии. В Барселоне меня увлекали цвета почвы, сухие растения. Как бы романтично это ни звучало, одним из главных источников вдохновения является свет. В Санкт-Петербурге я замедлялся и мог писать одну картину на протяжении месяца, работать сессиями. Меня по-прежнему интересуют гравюры и изображения, созданные с помощью печатных техник, например эротические гравюры сюнга XVI века. Я стал анализировать подобные картинки, и мне было интересно изобразить желание с помощью линии, граничащей с зудом, раной. Когда я анализировал сюнгу, мне показалось любопытным, что там практически все фигуры не имеют зрительного контакта. Они занимаются чем-то очень интимным, любовью, но при этом они как бы очень отрешенные друг от друга.

Евгений Музалевский. Katy Song – Red House Painters. 2023. Выставк в галерее Аlina Pinsky (2025). Фото: Аlina Pinsky Gallery Евгений Музалевский. Вышивки. Фото: Аlina Pinsky Gallery Евгений Музалевский. Вышивка. Фото: Аlina Pinsky Gallery Евгений Музалевский. Вышивка. Фото: Аlina Pinsky Gallery Евгений Музалевский. Скульптура. Фото: Аlina Pinsky Gallery Евгений Музалевский. Скульптуры. Фото: Аlina Pinsky Gallery Евгений Музалевский. Скульптура. Фото: Аlina Pinsky Gallery

Расскажите о процессе создания картин и работе в мастерской. Что-то изменилось в последнее время?

Я стал комбинировать различные изображения, соединяя и сталкивая их друг с другом. Как-то логично в руки попался американский контркультурный комикс 1920–1960-х годов. Также я использовал уже ставшие своего рода культовыми фотографии, ставящие вопросы о том, существует ли «документальность» (смерть лоялиста на фото Роберта Капы). А также образы, укорененные, как зубы, в истории искусств. Если раньше я работал при ярком освещении, и мой процесс в мастерской больше напоминал ритм завода, то в этот раз я выключил свет, оставил лишь настольную лампу. Мне захотелось погрузиться в интимную обстановку, как бы перенестись в привычное тусклое пространство комнаты, которое напоминает мне живот. Я провожу много времени сидя за столом и не люблю яркий верхний свет. Я выстраивал различные конструкции перед холстами, и тени от них служили для меня отправной точкой к рисованию.

Изменение настроек, смена материалов могут позволить открыть что-то новое. Так, я стал смешивать масло с аэрозольными красками и растирать по холсту. Я как бы вырвался из мира кристаллических решеток и стал сочетать едкие кислотные психоделические цвета с сухими черными линиями-штрихами, напоминающими гравюру по меди. Аэрозольные краски дают более современное ощущение. Парадоксально, но при этом они также могут очень сильно состарить изображение — стоит взглянуть на пионеров граффити. Я никогда не занимался граффити. Мои работы имеют скорее монументальный характер, хотя и связаны с уличной культурой. Аэрозольные краски позволяют быстро заполнить огромную площадь, что мне на руку — ну или на кончик носа.

Методология раскололась на две части. С одной стороны, это спонтанные, без какой-либо подготовки сделанные картины. С другой стороны — работа с уже существующими изображениями, которые сталкиваются друг с другом методом коллажа. В этом случае картины приобретают узнаваемые фигуративные черты. В связи с этим для своей теоретической дипломной работы я выбрал тему «Власть изображения и власть над изображением».

Евгений Музалевский. «爱». 2025. Галерея Alina Pinsky (2025). Фото: Аlina Pinsky Gallery Евгений Музалевский. Фрагмент экспозиции персональной выставки в галерее Alina Pinsky (2025). Фото: Аlina Pinsky Gallery

У вас есть академическое образование в области искусства?

Я самоучка и никогда не учился академическому рисованию, чему невероятно рад.

Какие еще техники, кроме живописи, представлены на вашей выставке?

Вышивки, сделанные моей матерью, и бронзовые скульптуры. Для меня это очень важный этап. Я лепил фигуры из воска, которые затем отливали на производстве. Мне показалось интересным не обрабатывать бронзу, а также оставить летники — это такие шляпки, как когда срезаешь гриб. Этот чисто технический оставленный интерфейс сразу стал для меня важным приемом, основой самой скульптуры.

Почему вы создаете крупноформатные работы?

Эта та область, которая может меня удивить. Иногда происходит то, чего я не могу предугадать. Многие люди пытаются следовать какой-то исходной идее и очень расстраиваются, когда что-то выходит не так, как они представляли это у себя в голове. У меня никакой головы и нет. Есть только синее яйцо. Мой процесс скорее похож на череду ошибок, которую нужно замкнуть и вовремя остановиться. Неакадемическое рисование — это своего рода киндер-сюрприз. Для меня экспрессия — важный элемент, попытка сохранить изначальную энергию. Картины при этом приобретают более графический характер. Я не стараюсь их улучшать, никогда не переписываю, не дописываю, нередко первой попытки достаточно.

Евгений Музалевский на своей персональной выставке в галерее Аlina Pinsky. 2025. Фото: Аlina Pinsky Gallery Евгений Музалевский. The Wraiths and Strays of Paris – Coil. 2025. Галерея Alina Pinsky. Фото: Аlina Pinsky Gallery

В экспозицию вошел ваш короткометражный фильм, расскажите о нем. Почему решили попробовать себя в этом направлении?

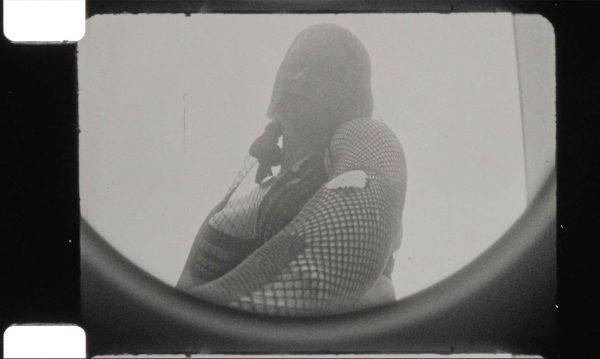

Я уже давно думал о том, чтобы заняться кино. Но несколько лет ничего не двигалось с места. На Новый год я случайно снял фильм, взяв в руки Handycam. Тогда я понял, что камера делает уже 80 процентов всей работы, и решил, что буду снимать кино у себя в комнате. Мне показалось, что очень важно не размываться сложными нагромождениями, быть максимально независимым от людей в том числе. Поэтому экспрессия — важный элемент в искусстве. В конце февраля снял случайно еще один 11-минутный фильм, он называется «Бабочка-таз». О том, как мы с моими родителями вместе занимаемся искусством. В предыдущем семестре в университете я стал посещать кинокласс, и в конце мая меня пригласили на двухдневный вокршоп Софи Вацлавик. Нас было 14 человек и 3 камеры. Нужно было разбиться на пары и в течение недели выбрать дату для съемки. Софи рассказывала об особой связи аналогового кино и звука. Прямо во время обсуждения того, как работают камеры, я нарисовал раскадровку того, что буду снимать, и в конце занятия уже был план. В моем фильме вообще нет монтажа, это немое черно-белое кино, снятое на пленку. Это был интересный процесс, включавший проявку в темноте.

Кино я практически не смотрю, мне это дается сложно — я могу сразу заплакать, если увижу черно-белое изображение и услышу грустную музыку. Мои первые полтора года в Германии пришлись на пандемию и локдаун, и я много говорил о темноте, в которой мне пришлось оказаться, много времени проводил один в темном лесу. Ночью городское освещение отключается, чего не ожидаешь после жизни в Москве, освещенной круглые сутки.

Недавно я впервые посмотрел несколько фильмов немецких экспрессионистов 1920-х годов — начал изучать историю кино. Наткнулся на интересную цитату Лотте Айснера из книги «Демонический экран»: «Шпенглер — этот величайший теоретик мистицизма — попытался выявить мотивы любви к сумеркам. Дневной свет, объясняет он, устанавливает границы для человеческого глаза, создает материальные объекты. Ночью же материальное растворяется, а днем — душа. В этом смысле темнота кажется ему типично германским наследием. Уже Эдда отмечена знаком тех полуночных часов, которые Фауст проводит в своем кабинете, размышляя о мироздании».

Кадр из фильма Ende der Grillzone. 2025. Bolex 16mm, Kodak film black and white. Фото: Аlina Pinsky Gallery Кадр из фильма Ende der Grillzone. 2025. Bolex 16mm, Kodak film black and white. Фото: Аlina Pinsky Gallery Кадр из фильма Ende der Grillzone. 2025. Bolex 16mm, Kodak film black and white. Фото: Аlina Pinsky Gallery Кадр из фильма Ende der Grillzone. 2025. Bolex 16mm, Kodak film black and white. Фото: Аlina Pinsky Gallery

Как проходили съемки фильма?

Когда я снимал фильм, у меня были рамки, в которых мне пришлось работать. Я называю это сопротивлением материалов. Я нарисовал раскадровки, и, когда мы пришли в студию снимать, оказалось, что все кадры у меня вертикальные, а камера снимает только горизонтально из-за перфорации пленки. И мне пришлось пересобраться, под каждый кадр заново выбрать свое фокусное расстояние. Так как у меня есть опыт в фотосъемке, сцены часто выстраивались наподобие съемки в ателье. Для меня было важно создать некое динамичное движение. Я использовал сосиски, текстовые таблички, молоко как что-то не то чтобы типично немецкое, но как часть стереотипов той действительности, которая меня окружает. Для меня раскадровка — это тоже своего рода произведение искусства, мне хотелось бы экспонировать ее на выставках. В другом фильме, «Бабочка-таз», появляется еще один важный элемент — бабушка становится моделью для фотосъемки, а мама делает для нее крылья. То есть, помимо фильма, я создаю аналоговые фотографии, и эта область продолжения некой материальности мне интересна.

Названия, которые вы даете своим абстрактным работам, — например, «За животом комара пряталась я» и «Автоэпитафия» — можно смело разбирать на мемы. Какую роль названия играют в интерпретации произведений?

Мне сейчас интересно думать о кино, и одной из сложных задач являются титры. Мне кажется интересным, когда титры становятся частью произведения, то есть вживляются в его ткань или становятся чем-то самостоятельным, не просто информативной составляющей. Например, на пляже Португалии пролетает кукурузник с надписью “Kein schweiß auf holz”, и загорающий мужчина, глядя на эту полоску в небе, говорит: «Вот черт бы его, реклама». А это просто название моего будущего фильма, что в переводе — «Никакого пота на дерево». Я люблю взаимодействовать с текстом, со словами. У немцев есть такая же сильная любовь к лозунгам, как и у русских, и они тоже любят майонез и картофель.

Alina Pinsky Gallery

«Евгений Музалевский. Muzalevsky»

До 30 ноября

Источник: www.theartnewspaper.ru