Красноярская биеннале возведет «музей надежды»

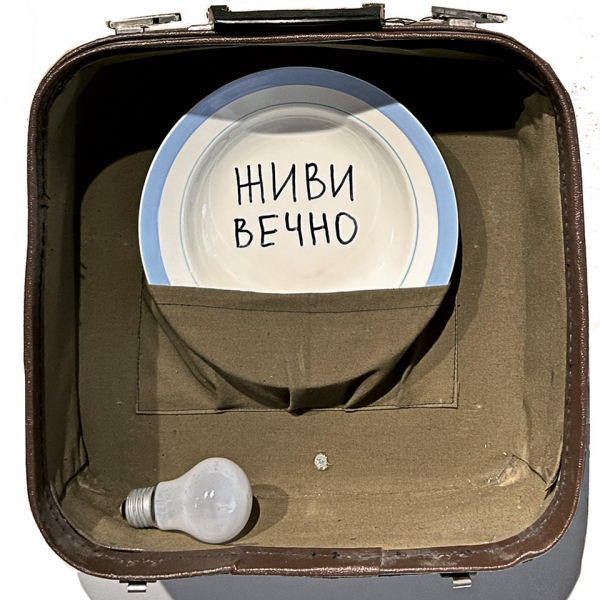

Арт-объект Эдуарда Кубенского. Фото: Красноярская биеннале

Куда течет «жидкая современность»? Ответ на этот вопрос, заданный комиссаром XVI Красноярской биеннале современного искусства Сергеем Ковалевским, художники ищут совместно с музеями, создавая из их экспонатов «музей надежды»

Старейшая в России биеннале современного искусства в красноярском Музейном центре «Площадь Мира» заслужила репутацию площадки экспериментов. В этот раз биеннале проходит под знаком «Принцип надежды» и будет сложена из 18 коллабораций музеев с художниками и нескольких отдельных выставок, которые станут реперными точками идеи куратора биеннале Сергея Ковалевского о том, что представляет собой «музей современности».

Посвящение Илье Кабакову от Марии Москвичевой: здесь человек улетает в космос из своей комнаты с помощью работ современных художников. Фото: Красноярская биеннале

А это, согласно его манифесту, «машина времени для проникновения в будущее» и способ смотреть «назад из будущего». Это и лаборатория, и музейное пространство, которое переносит из «здесь и сейчас» в другое время и контекст. На практике это реализуется в самом формате подготовки биеннале, которая началась перед Новым годом. Сначала как дискуссия, где музейные кураторы обсуждали вызовы времени, погружаясь в философию номадического мышления Жиля Делёза и космизм Николая Федорова. Модернизм — с его вектором на оригинальность идей, фокусом на внутреннем мире человека и творческой интуиции — был признан живым, определяющим наше время процессом. Следующим этапом стала лаборатория, куда по конкурсу отобрали 18 музеев, готовых по-новому взглянуть на свои фонды. Художники тоже попали на биеннале через опен-колл — им предстояло кристаллизовать музейные экспонаты в тотальное визуальное высказывание. В апреле «эскизы» (каждый материальный опыт — размером c комнату) собрались в круг на одном этаже «Площади Мира». Пять проектов будущих инсталляций оставили в экспозиции музея до старта биеннале.

Один из арт-объектов художника Ивана Демьяненко, который осмысляет собрание Музейно-выставочного центра города Железногорск. Фото: Красноярская биеннале

Машина времени, с помощью которой с 25 сентября можно перемещаться по музеям разных городов России, обещает немало сюрпризов. В инсталляции Жени Шарвиной зрители найдут поваленное дерево, которое привезли из леса близ Красноярска. Оно стало частью проекта про «бешеное краеведение» поэта и математика Александра Курбатова, а еще про «лесную библиотеку» Николая Байтова и Светы Литвак, которые возвращают книги природе. Тексты и артефакты этих параллельных поэтических практик из коллекции московского Зверевского центра свободного искусства создают собирательный образ — по мысли директора ЗЦСИ Алексея Сосны, геопоэтический, противостоящий геополитическому взгляду на мир. Это минималистичный загадочный лес с мерцающим анимированным мхом, звездами, стихами.

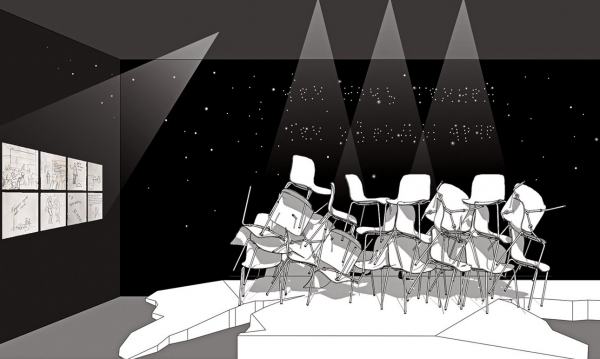

Из лесной библиотеки зритель попадет на баррикаду из стульев, плывущую на льдине в ночи. Теперь мы в Новосибирске, всматриваемся в архив Интегрального музея-квартиры Академгородка, откуда художница Гульшат Губайдуллина вытащила космический смысл. Инсталляция «Лед тронулся» отсылает к истории дискуссионного клуба «Под интегралом», который существовал в новосибирском Академгородке в оттепельное время, 1963–1968 годах. Его архив сохранила основательница музея Анастасия Близнюк-Безносова. Название проекта взято из заголовка билета на один из вечеров клуба. Из артефактов тут еще книга «Жизнь в раю», сборник стихов «Кругом шумит тайга» и другая литература из библиотеки клуба «физиков и лириков».

Гульшат Губайдуллина. «Лед тронулся». Эскиз инсталляции. Фото: Красноярская биеннале

Машина времени порой будет делать невероятные кульбиты. С легкой руки Эдуарда Кубенского публика перенесется в Набережные Челны и окажется там среди египетских пирамид. Архитектор, художник, главред издательства Tatlin вывернул панельки наизнанку и поместил в них сидящие на корточках фигуры. Они держат в руках экспонаты Историко-краеведческого музея Набережных Челнов. Над головами сидельцев — «Облако надежды», прямоугольник наподобие первого фундаментного блока завода КамАЗ, градообразующего предприятия города. В 2015 году Эдуард Кубенский написал роман «Zодчий» о супергерое-архитекторе, связанный по сюжету с Набережными Челнами. Спустя десять лет волею случая ему выпал краеведческий музей этого города для осмысления его коллекции. На корточках фигуры Кубенского оказались благодаря неофициальной истории города, ОПГ которого дали бы фору героям сериала «Слово пацана». Однако поза свойственна не только пацанам из 1990-х. Художник провел исследование и обнаружил, что «на кортах» сидели египтяне, комсомольцы, пионеры, заключенные и скульптуры Энтони Гормли. «Набережные Челны — Новый Египет. И там и там большая стройка, и там и там большая река, и там и там высшая цель, и там и там надежды. Но сегодня, в отличие от древнего мира, мудрость заменена умом, космос — землей, божественное — человеческим, истина — правдой, высокое — низменным, пирамида — цехом, бог — человеком, реальное — виртуальным. Остается надежда на то, что все это каким-то образом вернет нам веру», — считает автор.

Эскиз инсталляции Эдуарда Кубенского, представляющей экспонаты из музея Набережных Челнов. Фото: Красноярская биеннале

Из Нового Египта — в Свияжск, на остров-град. Проект иркутского художника Василия Кузнецова фокусируется на страницах истории ХХ века. Тогда Свияжск был частью ГУЛАГа — тысячи людей погибли там в невыносимых условиях, большинство реабилитировано посмертно. Сейчас тюрьму занимает музей истории острова-града. В одном из дальних корпусов, где держали заключенных, по фотографии воспроизведена атмосфера в камере. На биеннале в Красноярске Василий Кузнецов обращается к этому образу: за подвешенной в пространстве дверью обнаружатся и нары, и силуэты на стенах, а еще руины храма — это сделанный из металлической проволоки силуэт Скорбященско-Богородицкого собора. В центре его — главная икона — Богоматери-заступницы «Всех Скорбящих Радость». Церковь была построена в начале ХХ века и, как и остальные, закрылась после революции, надолго придя в запустение. Сейчас это действующий храм. По мысли молодого художника из Иркутска, дверь как бы запирает все тяжести ХХ века и открывает надежду на то, что случившееся в Свияжске, которому сильно досталось от ХХ века, больше не повторится.

Фрагмент проекта Наташи Шалиной «Письма к Архаической Матери». Фото: Красноярская биеннале

Темы веры касается и проект Наташи Шалиной «Письма к Архаической Матери», изучившей архаическую коллекцию петербургского Государственного музея истории религии. Центральным объектом ее инсталляции станет шкаф, олицетворяющий образ Матери — со множеством младенцев, вложенных в ящики шкафа, на полки, в карманы пальто. Мать-шкаф — это мать-защитница, готовая в любой момент захлопнуть все створки дверей, задвинуть ящички-домики и встать на защиту своих детей. Дети шкафа — это авторские реплики художницы на предметы из коллекции Музея истории религии: духи-покровители эмэгэндэры (женские духи предков), духи — покровители семьи и рода онгон, мешочек для пуповины, кошель для последа. Предметы сделаны из аутентичных тканей, ниток, фрагментов самодельных ковриков, найденных в старинных заброшенных мызах Ленинградской области на финно-угорской территории.

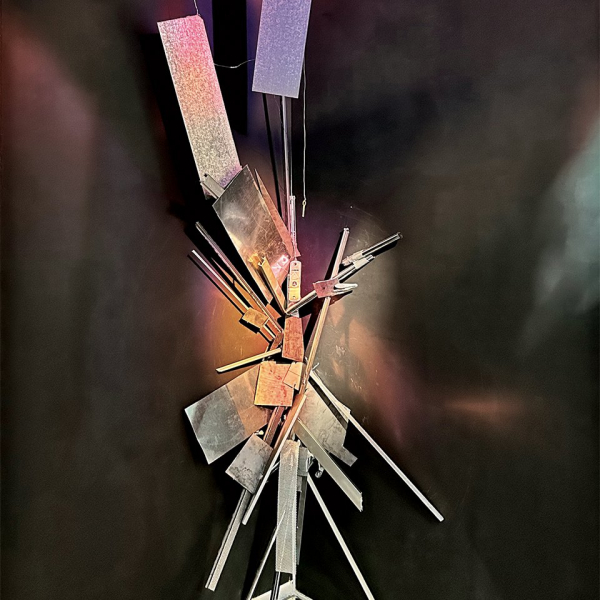

Если у Шалиной надежда мягкая, то у красноярской художницы Элины Гусаровой надежда — из звенящего металла. Гусарова работает с фондом Музея Норильска, особенно важным для биеннале, поскольку ее главный имидж — дорожная табличка с надписью «Надежда» — взят как раз из этого северного края. Одноименный металлургический завод расположен в поселке Надежда, и «всяк туда входящий» по приезде будто обретает надежду, а во время отъезда прощается с ней (надпись перечеркнута, как и полагается на дорожных знаках).

Северное сияние в инсталляции Элины Гусаровой «Ключ надежды». Фото: Красноярская биеннале

В инсталляции Элины Гусаровой «Ключ надежды» воспроизведен цикл жизни человека в заводских условиях, который рифмуется с цикличностью природы. Фотография 70-летней давности с открытия завода стала исходной точкой: на снимке изображен гигантский ключ, которым символически открыли производство. Ключик к инсталляции в том, чтобы смоделировать постоянный поток ресурсов — как человеческих, так и природных — в беспрерывный цикл.

Помимо 18 проектов-коллабораций, будут и отдельные выставки, которые тоже служат своеобразной машиной времени. Будет выставка Михаила Рогинского под названием «Страна происхождения» (цитата с одной из его картин). Впервые в Сибири покажут выставку этого фундаментального художника конца ХХ века. Другой проект — «Формы будущего» Леонида Тишкова — посвящен Константину Циолковскому и его космическим идеям грядущего.

XVI Красноярская биеннале современного искусства

25 сентября – 15 февраля

Источник: www.theartnewspaper.ru