Ассамбляж — объект — инсталляция: выставка в Русском музее

Выставка «Ассамбляж, объект, инсталляция» в Русском музее. Фото: Дмитрий Горячёв/Государственный Русский музей

Кураторы напомнили зрителю, давно привыкшему к любым носителям и технологиям, что линия медиумов «ассамбляж — объект — инсталляция» отражает суть развития современного искусства, когда художники стремились вырваться из плоскости холста

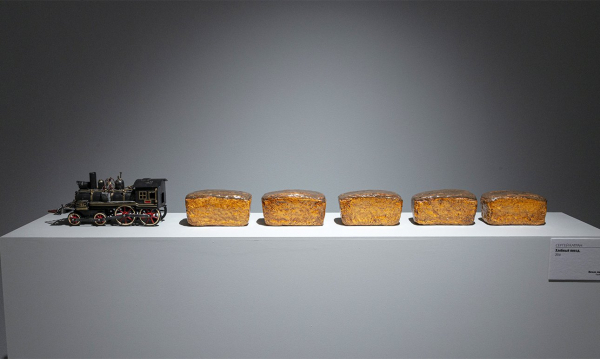

Кураторская команда во главе с Александром Боровским и его соратниками по отделу новейших течений создала яркий просветительский проект, игровую выставку, выбрав 140 произведений 100 художников из собрания самого Русского музея, а также галерей Петербурга и Москвы и из частных коллекций. В основном это работы второй половины ХХ века, хотя есть и экзотические отклонения в прошлое. Так, объект «Сетка с рыбой и раком» создан резчиком по дереву Иоганном Готлибом Шварцем в 1773 году.

Выставка «Ассамбляж, объект, инсталляция» в Русском музее. Фото: Валерий Потапов/Государственный Русский музей

В намерении просвещать кураторы следуют своему предшественнику, выдающемуся музейному деятелю Понтюсу Хюльтену (1924–2006), положившему несколько десятков лет жизни на то, чтобы приблизить современное искусство к широкой публике. Каждый из десяти разделов выставки в Мраморном дворце начинается с фотографии, сделанной в далеком 1990 году на легендарной «Территории искусства» в Русском музее, которую курировал Хюльтен. Зрителям со стажем эти снимки напомнят, что тогда многие впервые вживую увидели работы Бойса, Бранкузи, Дюшана, Магритта, Ольденбурга и других классиков ХХ века.

Выставка «Ассамбляж, объект, инсталляция» в Русском музее. Фото: Валерий Потапов/Государственный Русский музей

По словам кураторов, сейчас важно напомнить зрителю, давно привыкшему к любым носителям и технологиям, что линия медиумов «ассамбляж — объект — инсталляция» отражает суть развития современного искусства, во всяком случае его практик доцифровой эры. Тогда художники стремились вырваться из плоскости холста, но при этом не сближаться со скульптурой.

Раздел «Ассамбляж» держится на трех работах. Юрию Васнецову, в будущем известному иллюстратору детской книги, принадлежит опус «Натюрморт с шахматной доской», который относится к годам работы в ГИНХУКе под началом Казимира Малевича. Доска нарисована, натуральная деревянная трость смонтирована на живописную поверхность. Изображение шахматной доски и других предметов отсылает к тромплею, обманке — дальней родственнице «объектов».

Выставка «Ассамбляж, объект, инсталляция» в Русском музее. Фото: Дмитрий Горячёв/Государственный Русский музей

Ассамбляж Андрея Дюкова назван автором без затей — «Объект № 1». Для приличия присутствует подрамник, но он без холста, вместо него в ансамбль включены миниатюрный сруб, ножовка и несколько штакетин. Работа датирована 1962 годом, она современница зарождения поп-арта.

«Триптих № 14. Автопортрет (памяти отца)» (1987) Владимира Янкилевского, где соединены живопись, муляж фигуры и силуэты, вырезанные из металлического листа, можно рассматривать и как ассамбляж, и как инсталляцию. В контексте выставки эта работа подчеркивает зыбкость границ между тремя медиумами, их перетекание из одного в другой.

Выставка «Ассамбляж, объект, инсталляция» в Русском музее. Фото: Валерий Потапов/Государственный Русский музей

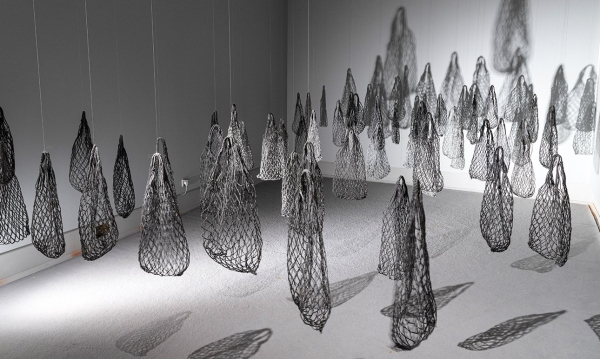

Ветвист раздел «Объект», этому медиуму посвящена основная часть экспозиции. Ныне объекты прочно утвердились как самостоятельный вид визуального искусства. Его предтечами, конечно, стали реди-мейды Марселя Дюшана. Бытовой предмет вроде рогатой сушилки для бутылок, помещенный в музейное пространство, стал произведением искусства. Точнее, произведением стал артистический жест художника, придумавшего такой транзит. Жест невозможно повторить, как невозможно дирижеру требовать вернуться к увертюре оперы, когда оркестр и солисты уже исполняют второй акт.

Выставка «Ассамбляж, объект, инсталляция» в Русском музее. Фото: Валерий Потапов/Государственный Русский музей

Впрочем, Энди Уорхолу это удалось, причем в режиме пародии и на общество потребления, и на сами реди-мейды. Его коробки с мылом были изготовлены на знаменитой «Фабрике» Уорхола не из картона, как настоящие, а из фанеры — чтобы их было удобнее перевозить из музея в музей. К тому времени в Европе уже работали участники движения «Новые реалисты» — Арман, Сезар, Жан Тенгли. Их по традиции часто назвали скульпторами, но они создавали именно объекты.

Выставка «Ассамбляж, объект, инсталляция» в Русском музее. Фото: Валерий Потапов/Государственный Русский музей

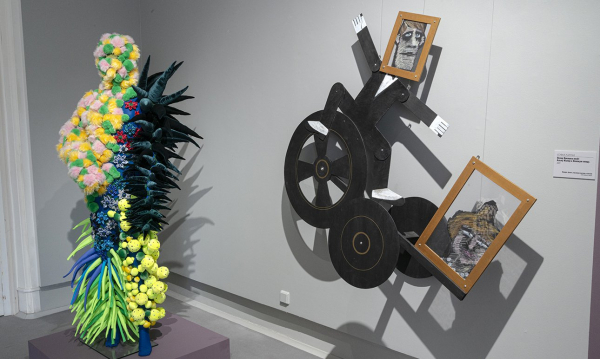

В этом разделе «Чайник с крышкой» Малевича разговаривает с чайником Gropius Black Вальтера Гропиуса. «Агата» из нержавейки а-ля Джефф Кунс Григория Орехова спорит с объектом «Сруб» Павла Игнатьева и Дениса Прасолова, сложенным из гранитных кругляков. Амбарный «Замок» из автомобильной резины Владимира Козина — с сумочкой из фарфора «Гламур» Инны Олевской. Материал становится символическим знаком объекта — как тут не вспомнить незабвенного Маршалла Маклюэна?

В скульптуре повествовательность, «литература» — понятия едва ли не ругательные. Художникам, которые занимаются объектом, не знакомы подобные страхи. Это подтверждает «Вавилонская башня» из фанерных шляпных кофров Ольги и Александра Флоренских, а еще «Черный квадрат» Андрея Молодкина с капсулой сырой нефти.

Выставка «Ассамбляж, объект, инсталляция» в Русском музее. Фото: Валерий Потапов/Государственный Русский музей

Инсталляция и Илья Кабаков — слова-синонимы. В Русском музее хранится его инсталляция 1979 года «Сад», состоящая из пейзажа, экспликации к нему и 24 табличек с реакцией зрителей на увиденное. Например, таких: «Мне Зоя рассказывала об этом… Похоже на зеленые листья… Нет, кажется, эти зеленые клочки улетают».

Выставка посвящена памяти Владимира Перца (1946–2023), одного из кураторов проекта.

Государственный Русский музей

«Ассамбляж, объект, инсталляция»

До 21 апреля

Источник: www.theartnewspaper.ru